1 800 rues, 1 800 histoires oubliées

Derrière chaque plaque émaillée se cache un pan méconnu de l’histoire namuroise. Rue de Fer, Place d’Armes, Rue des Tanneurs… Ces noms familiers recèlent des secrets que 90% des habitants ignorent. Bernard Anciaux, passionné d’histoire locale, vient de décrypter l’origine de plus de 1 800 voiries du Grand Namur dans son ouvrage de référence. De la légende du dieu gaulois NAM aux récentes féminisations des appellations, plongée dans cette mémoire de pierre qui raconte mille ans d’histoire namuroise.

L’énigme des origines : Namur, « NAM mutus » ?

La légende du dieu gaulois

L’étymologie de Namur elle-même reste mystérieuse. Selon la tradition populaire, la ville tirerait son nom du dieu gaulois NAM. Durant l’évangélisation, saint Materne aurait annulé ce culte païen et rendu le dieu muet (nam mutus), donnant ainsi naissance au nom « Namur ».

L’hypothèse scientifique plus prosaïque

Les historiens privilégient une origine plus terre-à-terre : Namuco (première mention VIᵉ siècle) dériverait de la propriété de Namo, anthroponyme gaulois avec le suffixe celtique -uco indiquant l’appartenance. Une villa gallo-romaine aurait ainsi donné son nom à la future capitale wallonne.

Évolution linguistique :

-

VIᵉ siècle : Namuco (sur monnaie mérovingienne)

-

Moyen Âge : Namur (forme stabilisée)

-

Dialecte wallon : Nameur

Métiers d’autrefois : quand les rues racontaient l’économie

Rue de Fer : double mystère médiéval

L’une des artères les plus emblématiques de Namur porte un nom aux deux interprétations possibles :

Hypothèse 1 – La Porte de Fer :

Cette rue menait vers l’ancienne porte de Fer (disparue) qui perçait les fortifications médiévales. Point d’entrée stratégique dans la cité fortifiée.

Hypothèse 2 – Les métiers du fer :

Selon Isabelle Parmentier (UNamur), le nom pourrait évoquer les forgerons et marchands de fer installés dans cette artère, profitant de l’arrivage de minerais par la Meuse toute proche.

Cette rue aujourd’hui commerçante conserve son hôtel de ville (n°42) et reste le cœur battant du Namur médiéval.

Quartier des Tanneurs : l’industrie du cuir

Un quartier entier témoigne de l’importance économique de cette corporation :

-

Place de l’Ilon : « petite île » formée par deux bras du Houyoux

-

Rue des Tanneurs : cœur historique de l’activité

-

Impasse des Tanneurs : dernière tannerie (famille Bequet, fermée 1911)

Apogée XVIIIᵉ siècle : Les maîtres-tanneurs accumulent fortunes considérables et se font construire hôtels particuliers (encore visibles aujourd’hui). Leurs cuirs réputés s’exportent au-delà des frontières.

Déclin XIXᵉ siècle : 1890 : 13 tanneries actives → 1911 : fermeture définitive. L’urbanisation et la modernisation industrielle ont raison de ce métier séculaire.

Autres témoins corporatifs

Rue des Brasseurs : Profession florissante (proximité des cours d’eau)

Rue du Tan : Matière première du tannage (écorce de chêne broyée)

Rue des Bouchers : Corporation de la viande au cœur de la cité

Héritage religieux : Namur, ville de foi

Omniprésence ecclésiastique

« Ce qui surprend, c’est la persistance de ces noms », observe Isabelle Parmentier. Malgré la Révolution française et son effort d’effacement religieux, les références pieuses ont survécu.

Ordres religieux installés :

-

Rue des Carmes : Couvent des Carmes déchaux

-

Rue des Croisiers : Chanoines réguliers de Sainte-Croix

-

Rue des Dames Blanches : Béguinage (femmes pieuses laïques)

Proximité d’édifices sacrés :

-

Rue Saint-Loup : Église paroissiale disparue

-

Rue Saint-Jacques : Dédiée au patron des pèlerins

-

Place du Chapitre : Siège du chapitre cathédral

Namur, siège épiscopal depuis 1561

-

Rue de l’Évêché : Palais épiscopal

-

Place Saint-Aubain : Cathédrale (reconstruite XVIIIᵉ siècle)

Ces appellations témoignent du statut particulier de Namur, élevée au rang de siège d’évêché en 1561, détachée de la principauté de Liège.

Mémoire nobiliaire : comtes et comtesses oubliés

Quartier aristocratique de la Citadelle

Dénominations contemporaines (XIXᵉ-XXᵉ siècles) rendant hommage aux souverains médiévaux :

Rue Marie d’Artois : Épouse du comte Guillaume Ier (XIVᵉ siècle), comtesse consort influente

Rue Blanche de Namur : Fille du comte Jean Ier, devenue reine de Suède (1335-1363). Mariage diplomatique prestigieux.

Rue Catherine de Savoie : Épouse du comte Pierre II, alliance avec la puissante Maison de Savoie.

Rue Jean Ier : Comte de Namur (1289-1330), figure marquante de l’âge d’or comtal.

Attention historique : Ces rues correspondent à une « volonté de souvenir » moderne plutôt qu’à une continuité médiévale, prévient Isabelle Parmentier.

Parenthèse bavaroise oubliée (1711-1714)

Rue de Bavière et Rue de la Monnaie rappellent une brève parenthèse où Namur fut capitale d’État ! Maximilien-Emmanuel de Bavière dirigeait un territoire englobant le comté de Namur, le duché de Luxembourg et quelques terres hainuyères. Il fit même battre monnaie localement.

Révolution toponymique moderne : la féminisation

Constat alarmant de 2016

Seulement 2% des voiries namuroises portaient le nom d’une femme, contre plus de 20% d’hommes ! La Ville décide alors de rééquilibrer progressivement.

Pionnières enfin honorées (depuis 2017)

Rue Julie Dessy : Première d’une belle série

Dieudonnée Morel (1815-1896) :

Héroïne de la révolution de 1830. Cette fille de pipier de la rue Saint-Nicolas sauva son père en étranglant de ses mains le soldat hollandais prêt à le frapper lors de la prise de la Porte Saint-Nicolas (1ᵉʳ octobre 1830). Elle revint triomphalement juchée sur un canon !

Louise Colen (1894-1982) :

Syndicaliste pionnière. Le 7 juin 1914, elle fonde le premier syndicat féminin namurois, le « Syndicat de l’Aiguille ». Militante CSC acharnée.

Elizabeth Castreman (1886-1961) :

Première conseillère communale namuroise en 1921, année des premières élections où les femmes purent voter. Pionnière de l’engagement politique féminin.

Tine Briac (1914-2003) :

Porte-drapeau du théâtre populaire wallon au XXᵉ siècle. Elle démocratisa le théâtre en dialecte local.

Équilibre contemporain recherché

Depuis 2016, la Ville privilégie 4 types de dénominations équilibrées :

-

Locale : personnalités, lieux-dits, histoire namuroise

-

Politique/historique supralocale : Place Mandela, Rue des Déportés

-

Symbolique : Rue de l’Écoconstruction, Rue de la Liberté

-

Thématique : regroupements cohérents (fleurs, oiseaux…)

Lieux-dits pittoresques : la géographie populaire

Place de l’Ilon : « petite île » urbaine

Étymologie charmante : « Lilon » ou « Lislon » = îlot, car la place était encerclée par le Houyoux dont un bras empruntait la rue du Lombard. Configuration géographique unique au cœur de Namur.

Rue de la Fontaine Mouchon (Flawinne)

Histoire savoureuse : Un certain Anicet, surnommé « Mouchon » selon l’usage local, bâtit sa demeure près d’une fontaine publique de très bonne qualité. Les usagers accédaient à cette source par une ruelle très étroite. La fontaine prit naturellement le nom de « Fontaine Mouchon », donnant son appellation à la rue.

Quartier des Sarrasins

Nom médiéval désignant les populations pré-chrétiennes de la Gaule. L’église Notre-Dame aurait été construite sur l’emplacement d’un ancien temple païen. Témoignage de la christianisation progressive du territoire.

Industries oubliées : traces dans la toponymie

Rue des Dièleux (Wierde)

Souvenir d’une mine de terre plastique exploitée localement. Activité extractive méconnue de l’histoire industrielle namuroise.

Rue des Verreries (Jambes) et Rue des Verriers (Namur)

Témoins de l’industrie du verre, secteur important développé grâce aux ressources locales : sable, combustible (bois des forêts), main-d’œuvre qualifiée.

Rue Adolphe Ortmans (Saint-Servais)

Du nom du directeur d’une fabrique de porcelaine et de faïence qui prospéra dans cette commune. Artisanat d’art local de qualité.

Rues de la Pyrite, de la Blende et de la Galène (Vedrin)

Dénominations récentes (2010s) pour rappeler les mines qui existaient dans cette localité. Volonté mémorielle contemporaine.

Rue des Émaillés (Saint-Servais)

Souvenir d’une émaillerie locale, technique artisanale sophistiquée aujourd’hui disparue.

Lacunes révélatrices de l’histoire officielle

Absence militaire surprenante

Constat d’Isabelle Parmentier : malgré l’importance de Namur comme place forte européenne, la toponymie ignore les nombreux sièges historiques subis par la ville.

Sièges oubliés : 1692, 1695 (Louis XIV), 1914 (Première Guerre mondiale), multiples conflits médiévaux… Aucune rue ne les commémore directement !

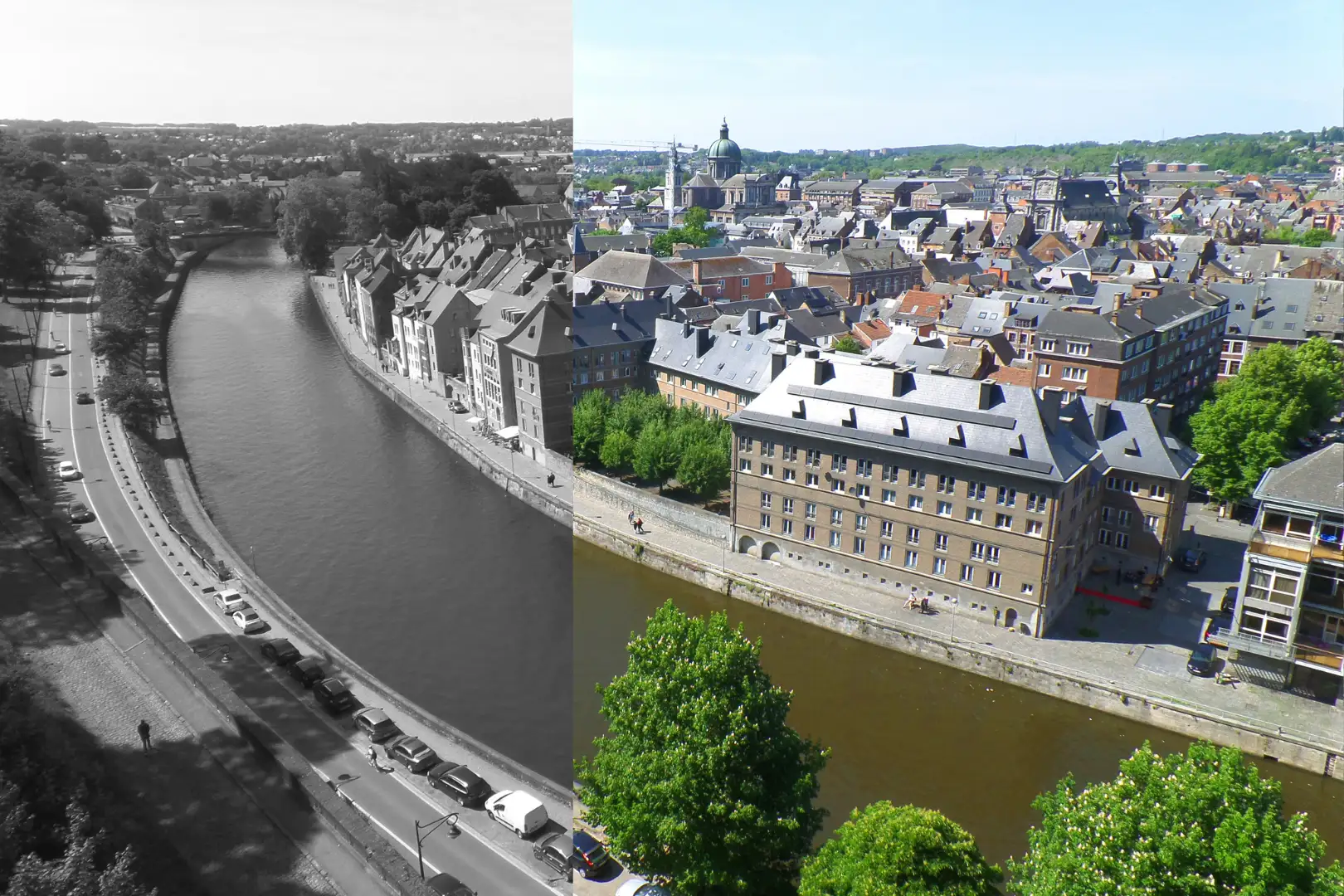

Discrétion fluviale étonnante

Très peu de mentions de la Sambre et de la Meuse dans les noms de rues, alors que ces cours d’eau sont à l’origine même de la cité. Paradoxe pour une ville née de la confluence !

Activités portuaires sous-représentées : batellerie, commerce fluvial, péages… peu évoqués malgré leur importance historique cruciale.

Université invisible

« Très faible présence de l’UNamur » (fondée 1831) dans la toponymie, regrette Isabelle Parmentier. Institution pourtant majeure de l’identité namuroise contemporaine.

Curiosités toponymiques méconnues

Rue Jacques-André Saintonge

Poète oublié (1921-1966) qui chanta « Namur, sa ville d’amour, femme de pierre au langage d’oiseau ». Vers lyriques gravés sur plaque explicative depuis 2016.

Place du Baiser de Flawinne

Hommage à un fleuron pâtissier local ! Dénomination gourmande qui témoigne de l’identité gastronomique des villages namurois.

Passage de l’Atelier (Jambes)

Référence à l’ancienne institution sociale qui occupait les lieux. Mémoire du travail et de la solidarité ouvrière.

Boulevard de Chiny

Ajout récent évoquant les liens historiques entre Namur et cette région luxembourgeoise.

Guide pratique : décrypter sa rue

Méthode d’enquête personnelle

4 étapes pour découvrir l’origine de votre rue :

-

Archives communales : registres des délibérations (40 000 conseils communaux dépouillés par Bernard Anciaux !)

-

Archives provinciales : actes notariés, plans anciens

-

Archives du Royaume : documents sur personnalités honorées

-

Tradition orale : témoignages d’anciens, légendes locales

Indices révélateurs

Terminaisons significatives :

-

-erie, -eux : activité industrielle/artisanale

-

Sainte/Saint- : dévotion religieuse

-

Des/Les : corporation, métier collectif

-

De la/Du : élément géographique, bâtiment remarquable

Emplacements parlants :

-

Près des cours d’eau : souvent métiers utilisant l’eau

-

Centre ancien : activités médiévales, corporations

-

Périphérie : extensions modernes, personnalités contemporaines

Ressources documentaires

Livre référence : « Le nom des rues de Namur » par Bernard Anciaux (2023)

Archives accessibles : Archives de l’État à Namur, Archives communales

Sources en ligne : Site ville de Namur, section « Justification des dénominations »

Mémoire de pierre, identité vivante

Plus que de simples repères urbains, les noms de rues namurois constituent une mémoire collective gravée dans la pierre. Du mystérieux dieu gaulois NAM aux combats pour l’égalité hommes-femmes de 2016, chaque époque a laissé sa trace dans cette toponymie millénaire.

Les 1 800 voiries du Grand Namur racontent ainsi l’évolution d’une société : importance de la religion (Moyen Âge), prospérité artisanale (XVIIIᵉ siècle), révolutions industrielles (XIXᵉ siècle), démocratisation (XXᵉ siècle), féminisation (XXIᵉ siècle).

Paradoxalement, cette richesse historique reste largement méconnue. Les Namurois passent quotidiennement devant des trésors d’histoire locale sans en soupçonner l’existence. D’où l’intérêt de ces recherches patientes menées par des passionnés comme Bernard Anciaux.

Invitation à la curiosité : la prochaine fois que vous emprunterez une rue namuroise, interrogez-vous sur son origine. Derrière chaque plaque émaillée se cache peut-être un pan méconnu de votre histoire commune, un métier disparu, un personnage oublié, une anecdote savoureuse qui enrichira votre regard sur la capitale wallonne.

Car connaître les noms de ses rues, c’est mieux comprendre d’où l’on vient pour mieux savoir où l’on va !

0 commentaires